Le néocolonialisme est l’autorité d’une ancienne puissance coloniale sur le pays qu’elle a colonisé. Les multinationales, le vol de richesses, le maintien de la population sous les ordres d’un dictateur : Ne serait-ce pas là les effets du néocolonialisme ?

L’appauvrissement des populations de ces pays autrefois colonisés est le résultat de ce système. En retraçant la naissance et les débuts du néocolonialisme, nous verrons comment ce système s’est établi dans les anciens pays colonisés et quelles sont les conséquences de cette pratique qui sévit dans plusieurs pays.

La genèse du néocolonialisme

Les années 50 et 60 ont mené à la fin de la colonisation, qui a laissé son empreinte. En effet, plusieurs pays veulent se libérer du joug colonial européen. Les principales décolonisations ont lieu en Afrique. Le continent est aux mains des Européens depuis la Conférence de Berlin (1884-1885), qui a scellé le division des terres africaines. Le lien étroit qui unit la France et les pays africains autrefois colonisés s’appelle l’Afrique française. De l’autre côté, l’Amérique du Sud était la « chasse gardée » des États-Unis. Malgré le fait que l’Amérique du Sud n’était pas une colonie américaine, les États-Unis voulaient avoir le contrôle de ce territoire.

En 1904, la doctrine Monroe est entrée en vigueur. Cette doctrine reconnaît l’indépendance des anciennes colonies, y compris les nouvelles républiques latino-américaines. Mais le Traité interaméricain d’assistance réciproque (TIAR), signé en 1947 par tous les États américains, permet aux États-Unis de contrôler l’Amérique latine. L’Amérique latine devient alors la « chasse gardée » des États-Unis.

Mais, en 1961, le rapprochement entre l’ancien chef de l’État cubain, Fidel Castro, et l’Union soviétique, puis dans la guerre froide contre les États-Unis, met en danger le territoire américain. Depuis le île de Cuba, les États-Unis craignaient d’être attaqués par l’URSS. Pour prévenir la « menace » soviétique, les États-Unis mettent en place un contrôle militaire. La « doctrine de la sécurité nationale » regroupe des politiques qui ont permis de freiner la popularité du communisme en Amérique latine pendant la guerre froide. Ils ont notamment soutenu des coups d’État contre des présidents en qui ils n’avaient pas confiance, comme lors du coup d’État de septembre 1973 par Augusto Pinochet contre Salvador Allende. En résumé, dès la fin du colonialisme, le contrôle des puissances économiques et/ou coloniales sur les anciennes colonies entre en vigueur.

Les méthodes du néocolonialisme

La culture L’école est un moyen pour l’ancienne puissance coloniale d’étendre son pouvoir culturel. Nous pouvons le constater grâce au financement d’écoles où les méthodes d’enseignement françaises sont utilisées. Le système éducatif est donc plus proche de celui de la puissance coloniale, car les pays n’ont pas leurs propres programmes d’éducation.

De plus, la culture est utilisée par les anciennes puissances coloniales pour étendre leur influence sur le pays en question. Par exemple, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) comprend de nombreux pays qui étaient d’anciennes colonies françaises. En outre, plusieurs instituts français permettent d’établir l’influence culturelle de la France dans ces pays. En outre, la transmission d’une autre culture implique également des films, des émissions de radio, des langues, etc.

La langue

La langue est un moyen important pour la puissance coloniale de renforcer son impact sur le territoire autrefois colonisé.

Par exemple, au Maghreb, le français écrit occupe une place importante dans la société. Cette langue est utilisée à l’université, dans la littérature, dans l’administration, etc. Cependant, l’arabe littéral est également utilisé dans des fonctions. De plus, en Algérie, il y a eu une politique d’arabisation qui a permis de remettre l’arabe au centre des besoins culturels. Cela lui a permis de devenir la langue officielle du pays. L’Afrique subsaharienne compte la plus forte concentration de pays où le français est la langue officielle ou co-officielle. Cependant, seulement 15 à 20 millions d’Africains parlent couramment le français.

En outre, de nombreux pays d’Afrique subsaharienne ont des langues dérivées du français, par exemple le français populaire ivoirien (FPI) est une langue ivoirienne qui reformule les mots du français et crée de nouvelles expressions.

Il y a aussi des pays qui présentent une situation de diglossie. Par exemple, à Madagascar, le français et le malgache sont en compétition. Le français est répandu dans la société, dans les institutions, dans les milieux plus prestigieux, tels que les universités, la radio ou même la télévision. Bien que le malgache soit utilisé dans des situations courantes et familières et est invisible dans la société.

Les conséquences du néocolonialisme « dette » coloniale

Les anciennes puissances coloniales réussissent à contrôler les anciens pays colonisés par le biais du secteur financier. Premièrement, les anciens pays colonisés doivent payer une dette. Cette dette est née de la colonisation, lorsque les pays en question se sont endettés par le biais de prêts, lorsqu’ils ont dû construire leurs nouveaux territoires nouvellement indépendants. Les taux de cette dette ne font qu’augmenter, ce qui appauvrit ces pays, mais surtout la population qui doit souffrir de ce système. Par exemple, en Haïti, cette dette a subi le nouveau pays indépendant, qui n’a pas réussi à s’en sortir financièrement. Aujourd’hui, 2,5 millions d’Haïtiens sur 11 millions d’habitants vivent en dessous du seuil d’extrême pauvreté. En 2018, 30 % des jeunes étaient au chômage et 21,9 % des enfants souffraient de malnutrition.

Puis, en avril 2020, le G20 a décidé de suspendre cette dette, en raison de la crise du Covid-19. En effet, cette suspension durera un an. Cependant, certains chefs d’État africains tels que Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo ou Macky Sall du Sénégal réclament une annulation totale de la dette. En outre, les banques européennes, basées en Afrique, n’accordent pas facilement des prêts aux locaux, contrairement aux banques africaines. Ces raisons renforcent ce système néocolonialiste qui appauvrit les habitants, mais ne les aide pas à s’émanciper financièrement.

Les ressources des Africains entre les mains de puissances étrangères

De plus, le fonctionnement des entreprises étrangères, qui ne contribuent pas à l’économie locale, ne permet pas aux Africains de gérer leurs propres ressources. Les multinationales et les transnationales, dirigées par les anciennes puissances colonisatrices, sont principalement à l’origine de cette exploitation. En effet, 80 % des l’électricité produite en France provient de l’exploitation de l’uranium réalisée par le groupe français AREVA au Niger.

Il en va de même en République démocratique du Congo, où le sol est rempli de coltan. Ce minerai, qui est utilisé par les grandes multinationales européennes, américaines et asiatiques, se trouve dans les téléphones. L’exploitation minière, qu’elle soit infantile ou adulte, est courante puisqu’ils ne bénéficient pas des revenus, qui sont entre les mains des élites locales et politiques, qui taxent les exportations de minéraux vers les multinationales depuis le début de 2019. Tous ces éléments renforcent le néocolonialisme qui se produit dans ces territoires.

« Chinafrica » : Une forme d’impérialisme ?

Depuis plusieurs années, nous assistons à l’émergence de la « Chine Afrique », que certains considèrent comme une forme de néocolonialisme de la part de la Chine. En effet, depuis un certain temps, la Chine investit de plus en plus en Afrique et souhaite exercer une certaine puissance douce sur le continent africain. Il y a donc eu pour la première fois en 2018, la création de la chaîne CGTN Africa, de plus en plus visible sur le continent. Puis en 2017, le lancement du Festival international du film sino-africain a eu lieu. En outre, plusieurs magazines tels que China Daily et Chinafrica ont été créés.

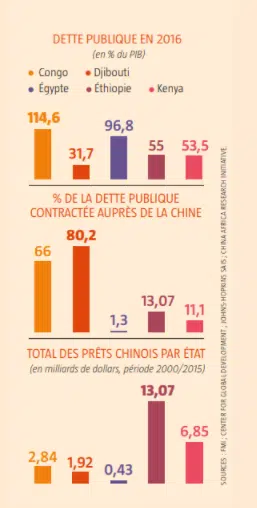

En 2017, plus de 10 000 entreprises chinoises sont présentes sur le continent africain. En 2018, pour sceller cette alliance entre l’Afrique et la Chine, le chef de l’État chinois a promis 60 milliards de dollars d’aide au développement de l’Afrique et à l’annulation de la dette des pays africains les moins développés, sauf que ces prêts des pays africains à la Chine augmentent leur dépendance à l’égard de la puissance chinoise. Ils les rendent donc très vulnérables financièrement, et ces pays peinent alors à rembourser leur dette envers la Chine.

Mi-2020, la dette des Africains les pays se sont élevés à 365 milliards de dollars. Mais grâce à ces prêts, la Chine est devenue 40 % de la dette de ces pays. En fin de compte, la Chine a prévu une suspension des paiements des pays les plus pauvres, mais seulement jusqu’à la fin de 2020.

De plus, pour exploiter la richesse de certains territoires, certaines entreprises recourent à des méthodes douteuses, mettant en danger les populations locales. De plus, en mai 2020, l’ONG Human Rights Watch a dénoncé les mauvais traitements infligés aux immigrants africains en Chine. Alors que l’Afrique accueille très bien les Chinois.

Comment les Africains conservent-ils et gèrent-ils leurs ressources ?

Les entreprises sud-africaines sont celles qui réalisent le plus gros chiffre d’affaires (selon les 500 premières entreprises africaines). Mais la crise sanitaire risque de ternir l’économie de ce pays qui fait partie des BRICS (groupe des plus importants pays émergents du monde).

Après le krach boursier de 2016, le gouvernement nigérian a commencé à intervenir dans l’économie de son pays. La mise en place de quotas d’importation, la limitation de l’accès aux devises, ont été les principales réformes entreprises, l’objectif étant de mettre en place des outils juridiques permettant le développement d’une industrie nationale puissante. En plus de créer de nouveaux emplois dans plusieurs secteurs. Le Nigeria souhaite accélérer la croissance économique, réduire la pauvreté et créer de nouveaux emplois.

En outre, la création de la Zone de libre-échange continentale (ZLEC), qui implique des engagements profonds pour libéraliser le commerce en Afrique, entrera en vigueur en 2021. L’objectif est de stimuler le développement économique de l’Afrique.

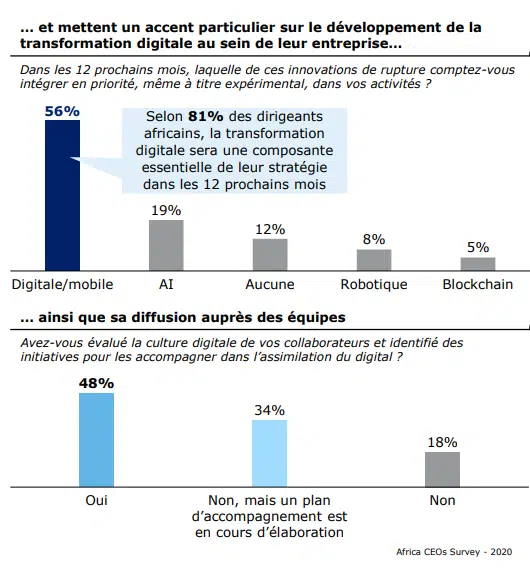

Selon l’étude Africa CEOS, suite à la crise du Covid-19, il y aura des progrès en Afrique, en particulier dans le domaine de la numérisation. Il est certain que la numérisation du marché africain sera prédominante tant dans le secteur privé (commerce électronique, télétravail) qu’au niveau du au niveau administratif au cours des prochains mois.

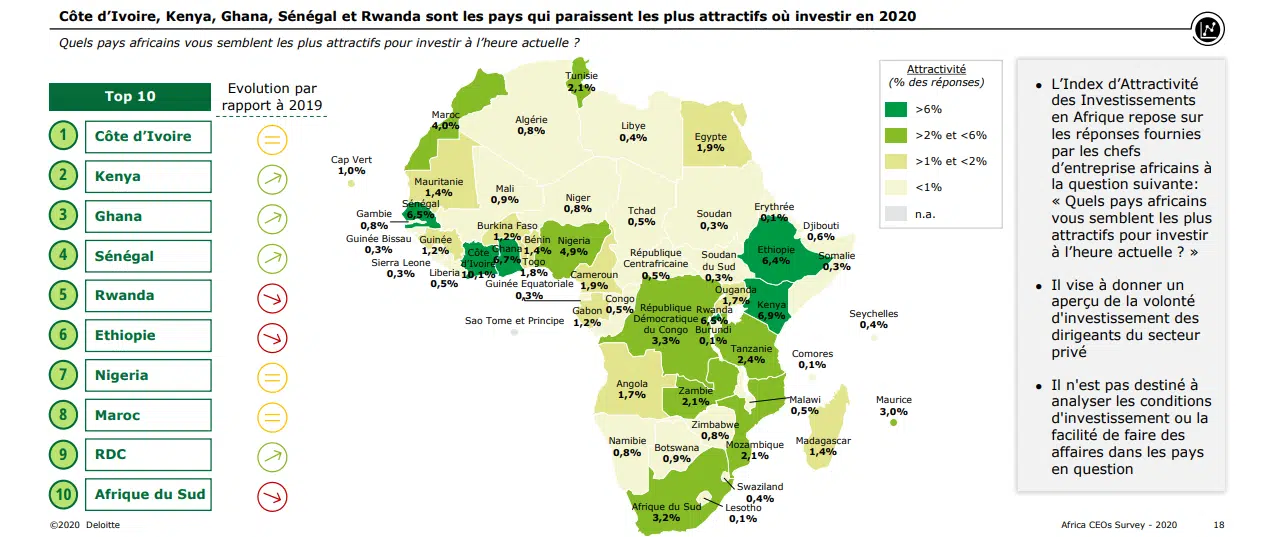

En outre, de nombreuses femmes entrepreneures africaines trouvent le marché africain attrayant pour y installer leurs entreprises, ce qui dynamise le territoire africain. De plus, en 2020, de nombreux pays africains sont attrayants en termes d’investissement, ce qui accroît le néocolonialisme et pousse les multinationales à s’installer dans ces pays.

CONCLUSION

Bref, les anciennes puissances coloniales continuent de régner indirectement sur les pays qu’elles ont colonisés. Par exemple, en Afrique, la domination coloniale est produite par le contrôle économique pour capturer la richesse. Certaines entreprises ont souvent recours à des pratiques illégales.

En outre, la dette coloniale permet de renforcer leur domination sur Les pays africains. Certains pays africains remboursent cinq fois plus de l’aide qu’ils reçoivent au titre de l’aide internationale. Les taux d’intérêt et les conditions de cette dette sont immenses. Par exemple, sur 60 milliards de dollars de dette (61% de son PIB), Djibouti doit 6,5 milliards de dollars à la Chine. En outre, certains entrepreneurs africains se font parfois voler leurs innovations par des partenaires européens ou ne bénéficient pas de l’aide pour développer leurs entreprises.

L’ écosystème des start-up technologiques kenyanes : penché vers les étrangers ? En 2017, Kennedy Nganga a lancé Safi Analytics, une start-up de compteurs intelligents, aux côtés de deux ressortissants étrangers.2018, la société a levé 200 millions de capitaux et c’est à ce moment que @laurenedunford a tenté de pousser Ken hors de l’entreprise. pic.twitter.com/EZCTX9QVNL

– Boniface Mwangi (@bonifacemwangi) 20 janvier 2020

Seulement 6 % des startups kényanes qui ont levé plus d’un million de dollars en 2019 étaient dirigées par des locaux.

Les étrangers ont mené 80% des Africains les startups qui ont récolté le plus haut investissement en 2019.

Je voulais écrire à ce sujet depuis longtemps https://t.co/BxEy70sBGI

– Larry Madowo (@LarryMadowo) 18 juillet 2020

L’Afrique est un continent qui se développe et qui recèle d’entreprises, d’entrepreneurs, d’innovateurs qui peuvent mener le pays à son indépendance, et détacher l’Afrique des liens qui la relient aux anciennes puissances coloniales.

Source de la photo : Liu Rui/GT

Source vidéo : Documentaire Decolonization : Blood and Tears, TheBreach